帯状疱疹(たいじょうほうしん)ワクチン接種費用の助成について

- [更新日:

- ID:6847

帯状疱疹ワクチン接種について

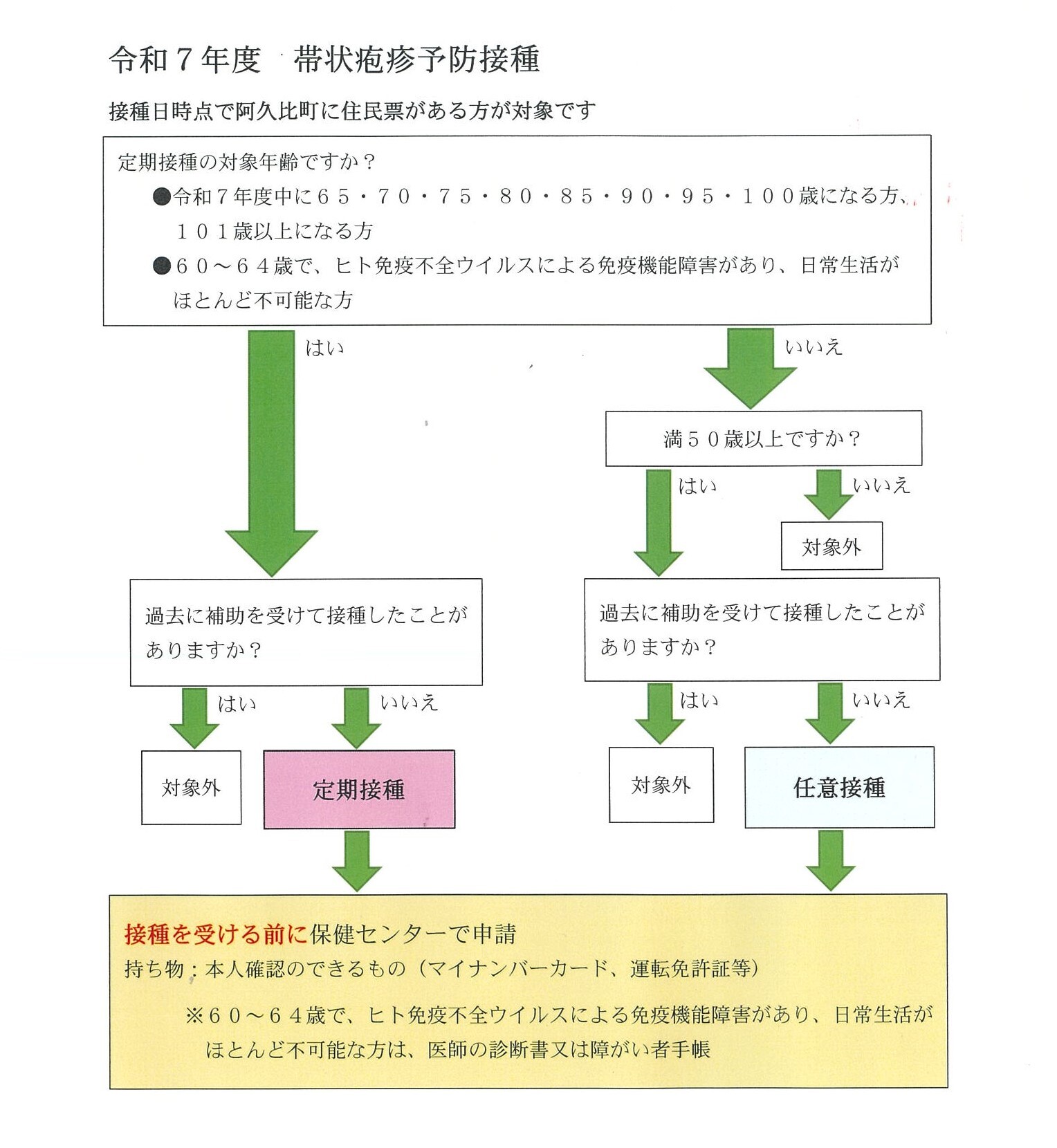

阿久比町では帯状疱疹ワクチンの定期接種と任意接種を実施しています

- 定期接種および任意接種合わせて、公費負担助成を利用できるのは生涯1度までです。

- 接種日時点で阿久比町に住民登録がある方が対象となります。

定期接種について

対象者

- 今年度 65・70・75・80・85・90・95・100歳になられる方と、100歳以上の方

- 60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスに伴う免疫機能障害により、身体障害者1級をお持ちの方

| 年齢 | 生年月日 |

|---|---|

| 65歳 | 昭和35年4月2日生~昭和36年4月1日生 |

| 70歳 | 昭和30年4月2日生~昭和31年4月1日生 |

| 75歳 | 昭和25年4月2日生~昭和26年4月1日生 |

| 80歳 | 昭和20年4月2日生~昭和21年4月1日生 |

| 85歳 | 昭和15年4月2日生~昭和16年4月1日生 |

| 90歳 | 昭和10年4月2日生~昭和11年4月1日生 |

| 95歳 | 昭和5年4月2日生~昭和6年4月1日生 |

| 100歳 | 大正14年4月2日生~大正15年4月1日生 |

| 100歳以上 | 大正14年4月1日生まれ以前 |

※対象の方が定期接種を受けられるのは、今年度の1年間のみに限られます。ご希望の方は対象期間を逃さないようにご注意ください。

自己負担額

▽帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン):1回当たり6,500円(1人2回まで)

▽水痘ワクチン(生ワクチン):1回当たり2,500円(1人1回まで)

※いずれか一方の助成を受けられます。

※住民税非課税世帯・生活保護世帯の方は事前申請により、接種費用が免除されます

申請手続きについて

- 接種を受ける前に保健センターで申請してください。(接種後は申請不可)

- 接種をご希望の方は、接種されるワクチンの種類をご確認の上、本人確認のできるもの(マイナンバーカード等)を持って、保健センターにお越しください。

- 60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスに伴う免疫機能障害により身体障害者1級をお持ちの方で、接種をご希望の方は、上記に加え身体障害者手帳または医師の診断書をお持ちください。

- 申請後、接種時に使用する予診票を交付しますので医療機関へ連絡したうえで接種を受けてください。

- 町外の医療機関で接種を希望される方は、こちら(別ウインドウで開く)を参照してください。

留意事項

- これまでに帯状疱疹の予防接種を受けたことがある方は対象外となりますが、主治医が必要と認めた場合は対象となります。また、既にほかの市町村から同様の助成を受けている場合は、対象外となります。

- 誕生日以前でも接種が可能です。期限は令和8年3月31日までですので、お早めの接種をお勧めします。

任意接種について(定期接種対象外の方)

任意接種の対象となる方

町内に住所を有している満50歳以上の方

(これまで公費による帯状疱疹の予防接種を受けたことがある方は、対象外となります。)

助成額について

▽帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン):2回接種、1回当たり5,000円補助(接種費用は1回20,000~30,000円程度)

▽水痘ワクチン(生ワクチン):1回接種、2,000円補助(接種費用は7,000~10,000円程度)

※接種時に接種費用から差し引かれます。差し引かれた後の金額(本人負担額)を医療機関に払ってください。

※既に他の市町村から同様の助成を受けている場合は、助成の対象外となります。

保健センターでの事前申請が必要です

接種をご希望の方は、接種されるワクチンの種類をご確認の上、本人確認のできるもの(マイナンバーカード等)を持って、保健センターにお越しください。申請書をご記入いただき、予診票をお渡しします。

任意接種費助成の申請書はこちらからダウンロードもできます。

予防接種実施医療機関

接種は予約制となります。医療機関の都合により接種ができない場合もありますので、ご確認の上ご予約ください。

接種日当日は、保健センターよりお渡しする予診票、診察券(お持ちの方)、本人確認のできるもの(マイナンバーカード等)をご持参ください。

| 阿久比クリニック | 卯坂字米山1-1 | 48-8866 |

| あぐい南クリニック | 矢高字高岡北86 | 49-0373 |

| 浅井外科 | 白沢字天神前33-2 | 48-8787 |

| 飯塚医院 | 福住字六反田1-9 | 48-2131 |

| 岡田ハートクリニック | 椋岡字角前田52-3 | 49-2100 |

| 於大クリニック阿久比 | 宮津字西森下14-1 | 49-3811 |

| 耳鼻咽喉科すみやクリニック | 宮津字宮天神24-1 | 49-3154 |

| 高津耳鼻咽喉科 | 白沢字天神裏41-2 | 49-2525 |

| 竹内整形外科・内科クリニック | 萩字新川35 | 47-1275 |

| ハーブ内科・皮フ科 | 横松字宮前67 | 48-9074 |

| 東ヶ丘クリニック | 福住字高根台11-6 | 48-5551 |

| 山田内科 | 草木字平井堀3 | 48-3737 |

| 渡辺クリニック | 白沢字天神裏10-8 | 48-0202 |

《帯状疱疹》とは?

帯状疱疹とは

帯状疱疹とは、水ぼうそうと同じウィルスで起こる皮膚の感染症で、水ぶくれを伴う赤い発疹が体の左右のどちらかの神経に沿って帯状に出現します。ピリピリ、ズキズキといった神経痛から始まり、発疹、水ぶくれといった皮膚症状が2~4週間続きます。50歳代から発症率が高まり、80歳までに約3人に1人が発症します。

帯状疱疹は、子どもの時に感染する水ぼうそうのウィルスが原因で、水ぼうそうが治った後も体内の神経節にウィルスが潜伏します。心身ともに健康であれば、このウィルスが再び活性化することはありませんが、加齢や過労やストレス、病気などで免疫力が低下すると潜伏していたウィルスが再び活性化して帯状疱疹を発症します。

合併症

皮膚症状が治った後も、約2割の方が長い間痛みが残る帯状疱疹後神経痛(PHN)になると言われています。他にも帯状疱疹が現れる部位によって、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴などを引き起こすことがあります。ただし、早期治療(発疹が現れてから3日以内)をすることで、重症化や合併症を防ぐことができます。

予防法

日頃から体調管理に気を付け、免疫力を低下させないことが大切です。バランスの良い食事、睡眠をしっかりとる、適度な運動、心身ともに落ち着いた時間を作るなどに心がけましょう。また、ワクチン接種で予防することもできます。

お問い合わせ

電話: 0569-48-1111 内線1522・1523 ファックス: 0569-48-7333

町政へのご意見

町政へのご意見 阿久比町について

阿久比町について

やさしい日本語

やさしい日本語 ふりがな

ふりがな

くらし・手続き

くらし・手続き 子育て・教育

子育て・教育 健康・福祉・医療

健康・福祉・医療 文化・スポーツ

文化・スポーツ 事業者向け

事業者向け 町政情報

町政情報