掛軸紹介

- [更新日:

- ID:112

阿久比谷虫供養掛軸

1番小屋 三尊阿弥陀仏(町指定文化財)

平安時代に「往生要集」を著した惠心僧都が描いたものと伝えられています。阿弥陀仏を中央に左に勢至菩薩、右に観音菩薩が描かれています。

※勢至菩薩

知恵を象徴する菩薩。

※観音菩薩

民衆の声を聞き、求めに応じ手を差しのべる慈悲深い菩薩。

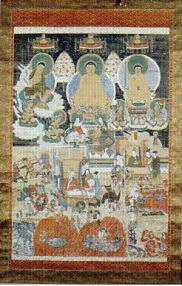

2番小屋 阿弥陀如来と二十五菩薩 (町指定文化財)

約300年前に京都四条の絵師 藤本八右衛門が描いたものです。念仏する民衆を守る25人の菩薩が阿弥陀如来とともに描かれています。

※菩薩

最高の悟りを開いて、仏になろうと発心し、修行に励む人。

3番小屋 阿弥陀如来と十六羅漢(町指定文化財)

元禄16年(1703)からまつられています。阿弥陀如来を囲む16人の悟りを開いた高僧の姿を京都四条の絵師 藤本八右衛門が描いたものです。

※羅漢

悟りを得て人々の尊敬と供養を受ける資格を備えた人。

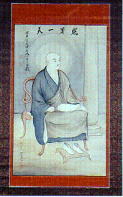

4番小屋 道元禅師

曹洞宗開祖、道元禅師の姿を描いたものです。大正13年(1924)からまつられています。

※曹洞宗

鎌倉時代に道元によって全国に広められました。禅宗の一派。

5番小屋

左 普賢菩薩 (町指定文化財)

釈迦如来と脇侍の文殊・普賢の2菩薩が3幅に墨絵で描かれています。寄進された後、長い間飾られなかったため、「御隠居御絵」と呼ばれるようになりました。今から約270年前からまつられています。

中 釈迦如来 (町指定文化財)

右 文殊菩薩 (町指定文化財)

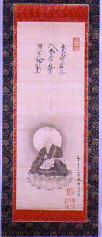

6番小屋 円光大師 (町指定文化財)

浄土宗の開祖、法然上人の姿を描いたものです。安永3年(1774)からまつられています。

※浄土宗

平安末期、法然が開きました。阿弥陀仏の本願に頼り、念仏を唱え極楽に往生することを教義としました

7番小屋 一枚起請文(町指定文化財)

浄土宗開祖 法然上人の仏心を名古屋建中寺の到誉上人が書き写したものです。

円光大師掛軸とともにまつられてきました。

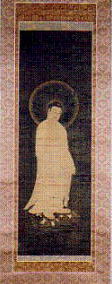

道場小屋

往古阿弥陀仏(町指定文化財)

はじめ 阿久比谷虫供養の本尊としてまつられていましたが、天正の乱で紛失。その後、名古屋 熱田で発見され、宝暦2年(1752)から再びまつられるようになりました。

阿弥陀仏が人々を極楽浄土に迎えてくださる姿を、浄土宗開祖 法然上人が描いたものと伝えられています。

※天正の乱

天正5年(1577)織田信長の家臣 佐久間信盛の手勢により坂部城は焼失しました。

阿弥陀三尊仏 (町指定文化財)

元禄16年(1703)頃からまつられています。別名「御来光仏」とも呼ばれています。

阿弥陀仏が、観音・勢至2菩薩の先導で信心ある人を迎えてくださる姿を京都四条の絵師 藤本八右衛門が描いたものです。

十王絵図(町指定文化財)

人間は死後、再び生まれ変わるまでの49日間、閻魔大王はじめ7人の王によって、生前の罪を裁かれるという信仰を描いたものです。

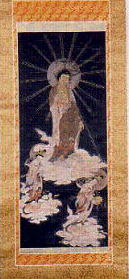

山越阿弥陀仏(町指定文化財)

天正の乱で往古阿弥陀仏掛軸を紛失したため、江戸時代初め頃から本尊としてまつられています。

阿弥陀仏が西の山から姿を現し、人々を極楽浄土に迎えてくださる姿を描いたものです。

町政へのご意見

町政へのご意見 阿久比町について

阿久比町について

やさしい日本語

やさしい日本語 ふりがな

ふりがな

くらし・手続き

くらし・手続き 子育て・教育

子育て・教育 健康・福祉・医療

健康・福祉・医療 文化・スポーツ

文化・スポーツ 事業者向け

事業者向け 町政情報

町政情報