仏像と美術工芸品

- [更新日:

- ID:786

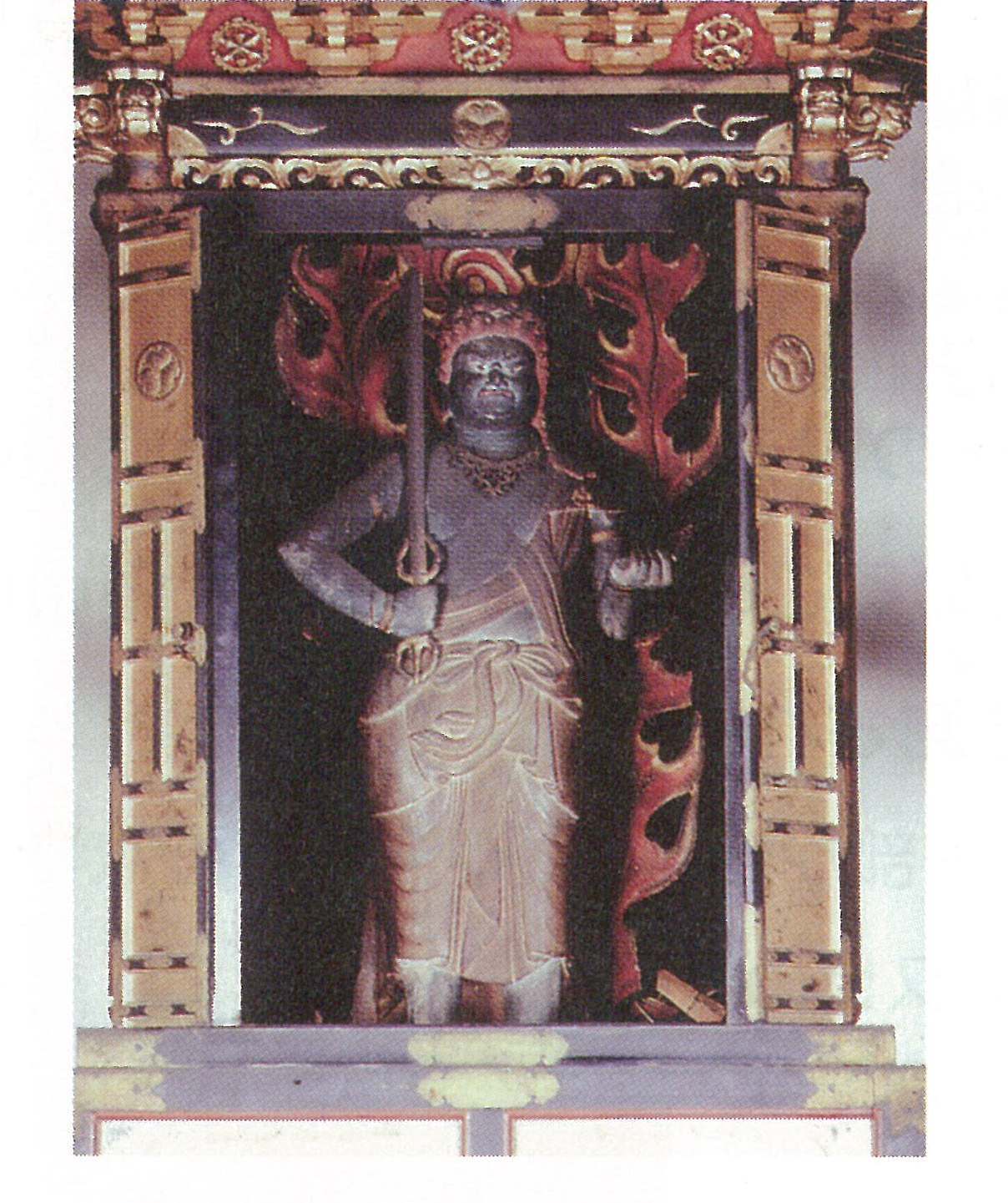

県指定文化財

不動明王立像

| 指定年月日 | 昭和29年2月5日 |

| 所在地 | 阿久比町大字椋岡字唐松29 |

| 所有者または管理者 | 平泉寺 |

高さ125cmの一木造りで、「文永11年(1274)修理了」の墨書があり、蒙古襲来の折、郷民祈願のために修理されたと伝えられています。藤原後期の作品とされています。

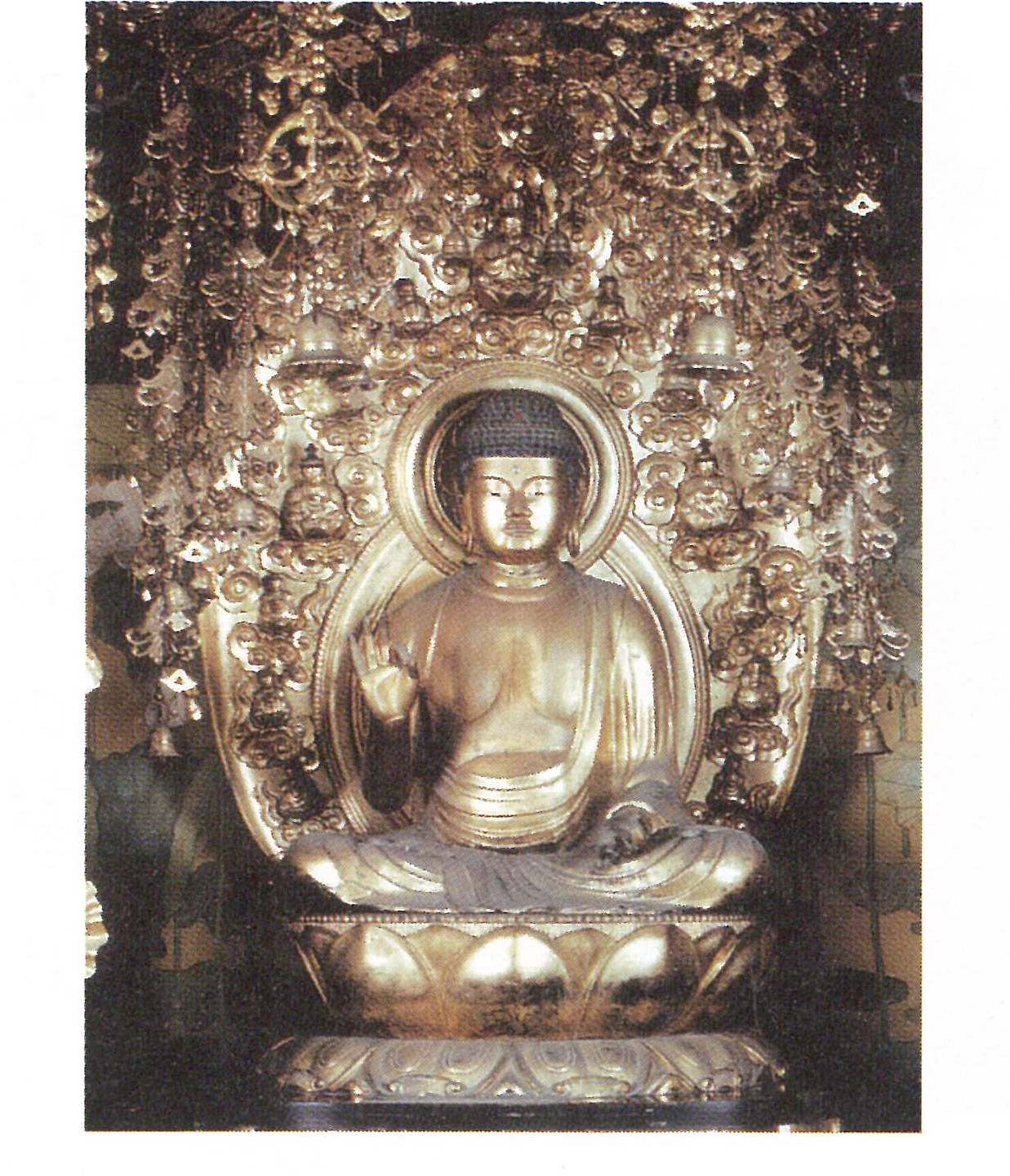

阿弥陀如来坐像

| 指定年月日 | 昭和40年5月21日 |

| 所在地 | 阿久比町大字椋岡字唐松29 |

| 所有者または管理者 | 平泉寺 |

高さ99cmの寄木造りで、仁平3年(1153)という製作年が書き込まれています。

藤原後期の作品で、愛知県下で銘のある仏像の中では、最も古いとされています。

毘沙門天立像

| 指定年月日 | 昭和29年2月5日 |

| 所在地 | 阿久比町大字椋岡字唐松29 |

| 所有者または管理者 | 平泉寺 |

高さ115cmで、不動明王立像と同じく「文永11年(1274)修理了」と墨書が確認できます。藤原後期の作品とされています。

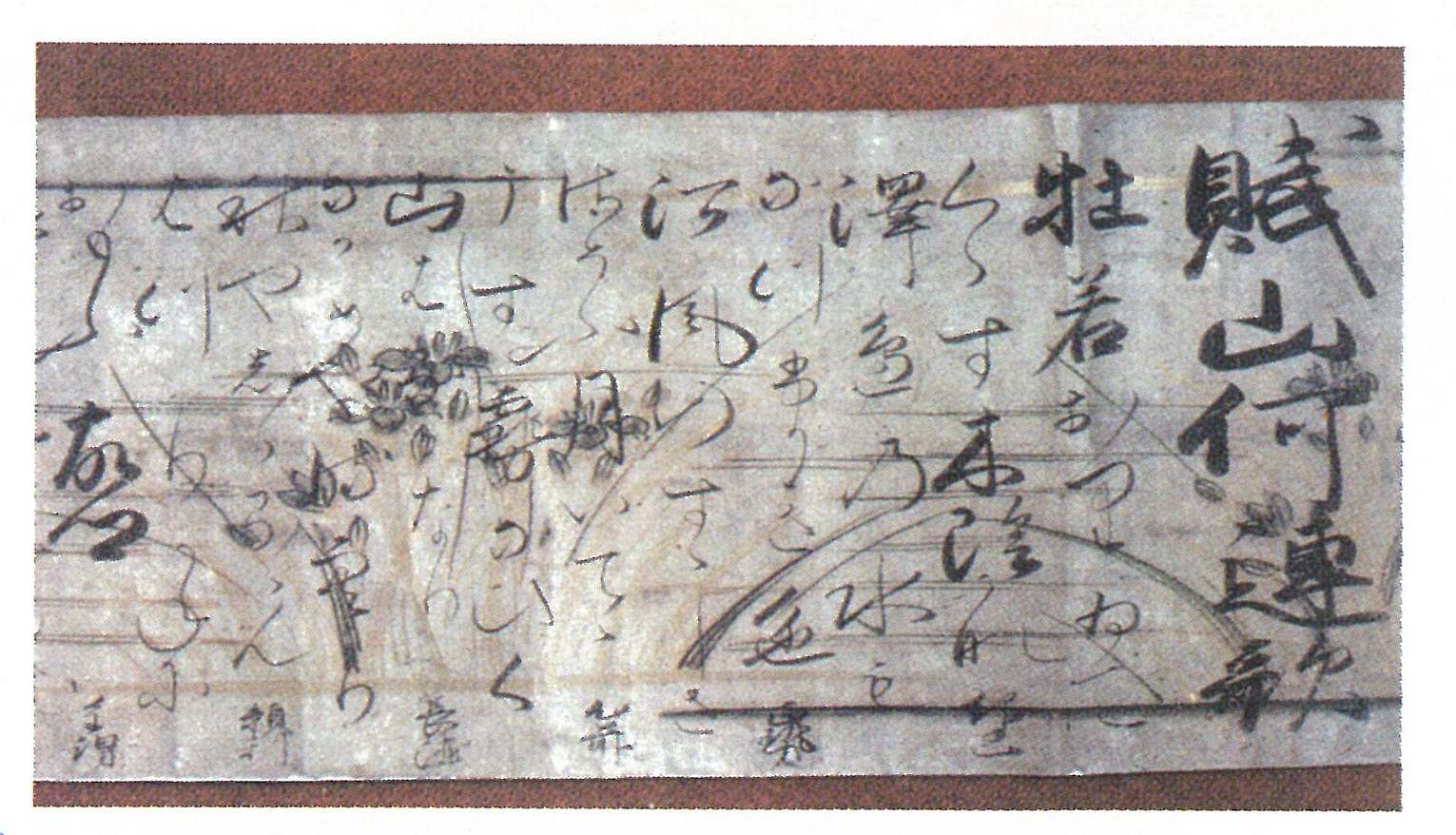

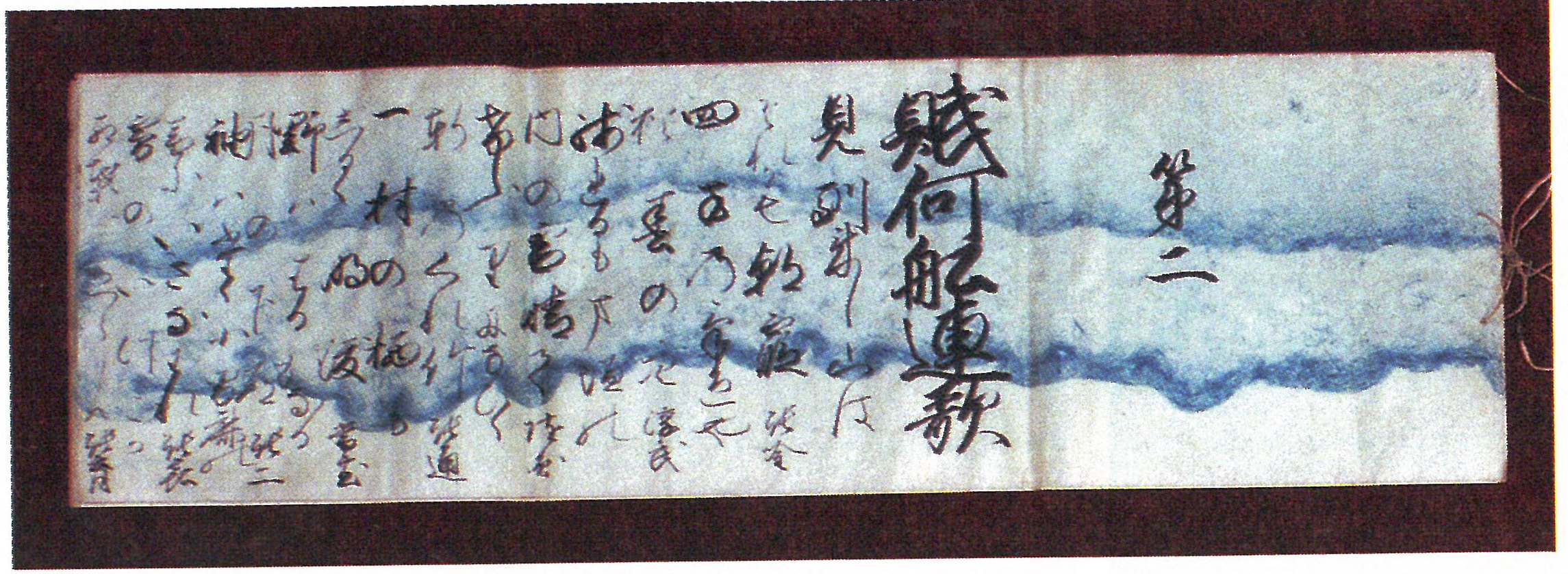

賦山何連歌(杜若連歌)

| 指定年月日 | 平成22年8月27日 |

| 所在地 | 阿久比町大字卯坂字英比67 |

| 所有者または管理者 | 洞雲院 |

作者は安土・桃山時代の連歌師で織田信長、豊臣秀吉に厚遇された里村紹巴です。

町指定文化財

仁王像・仁王門

| 仁王像 | 仁王門 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和56年7月10日 | 昭和55年1月1日 |

| 所在地 | 阿久比町大字草木字草出口7 | 同左 |

| 所有者または管理者 | 正盛院 | 同左 |

仁王像は鎌倉時代の作品。仁王門は宝暦2年(1752)正盛院の末寺である龍光寺の住職 鉄翁和尚のときに建造された記録があります。

明治15年(1882)に龍光寺が廃寺となり、正盛院に合併されたとき、仁王像と仁王門は一緒に移転し修理されました。

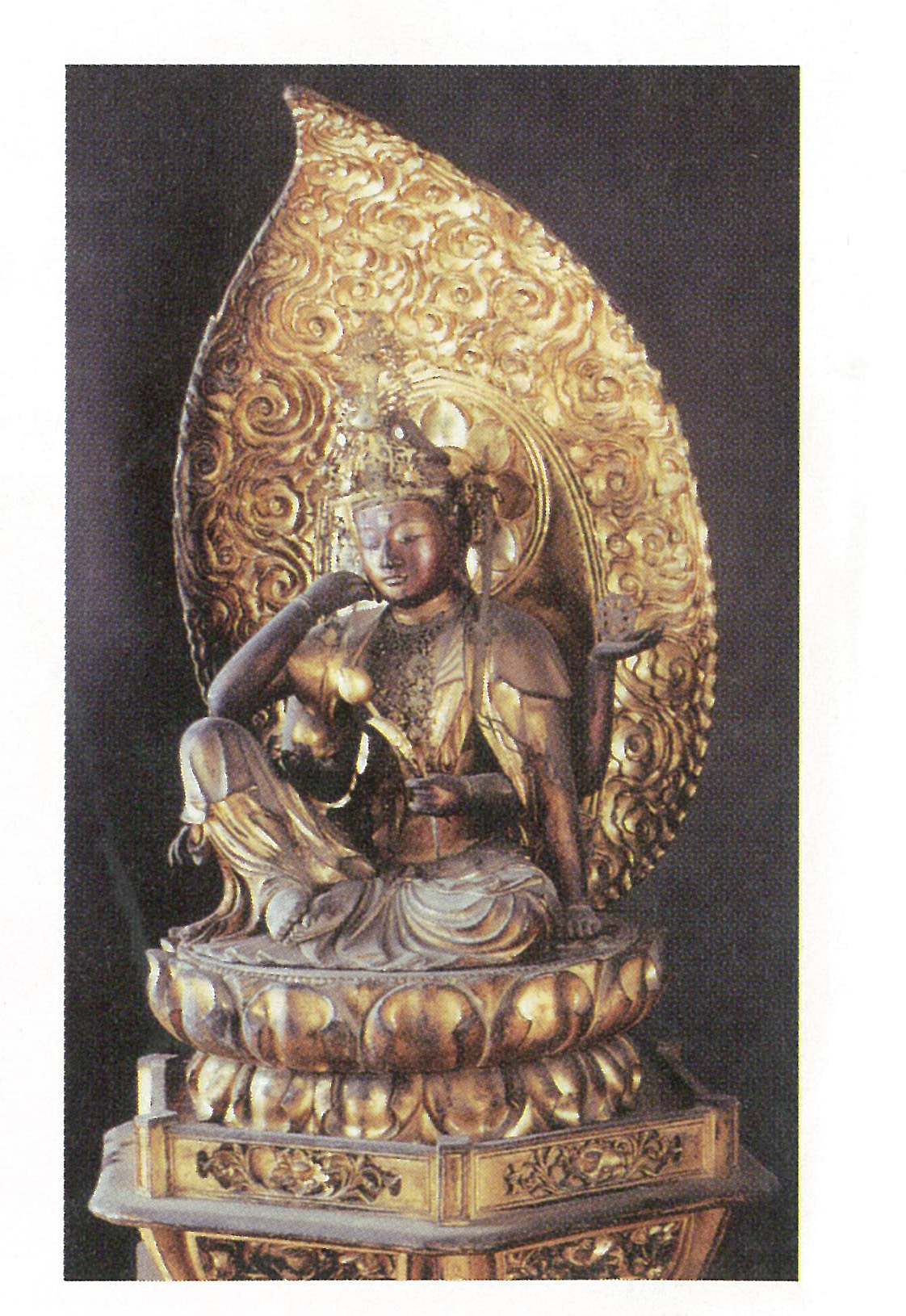

如意輪観音像

| 指定年月日 | 平成元年9月1日 |

| 所在地 | 阿久比町大字卯坂字英比67 |

| 所有者または管理者 | 洞雲院 |

作者は平安時代の仏師 藤原定朝といわれています。

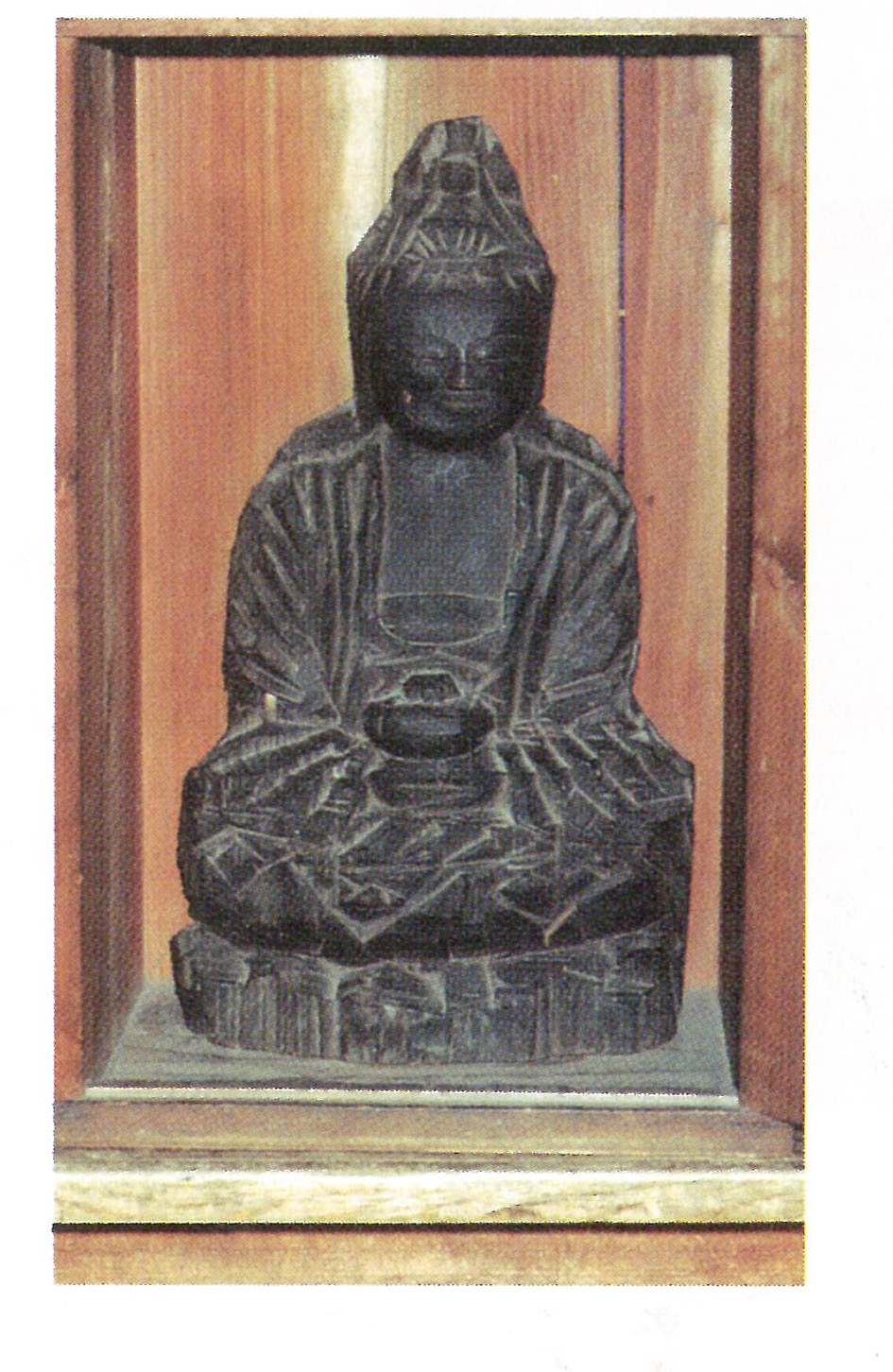

円空仏

| 指定年月日 | 平成8年4月1日 |

| 所在地 | 阿久比町大字白沢字東中根23 |

| 所有者または管理者 | 宝安寺 |

円空が延宝4年頃(1676)に名古屋の荒子観音を中心に造仏していた頃の作品です。高さ42.5センチメートルで木彫りの薬師如来坐像です。

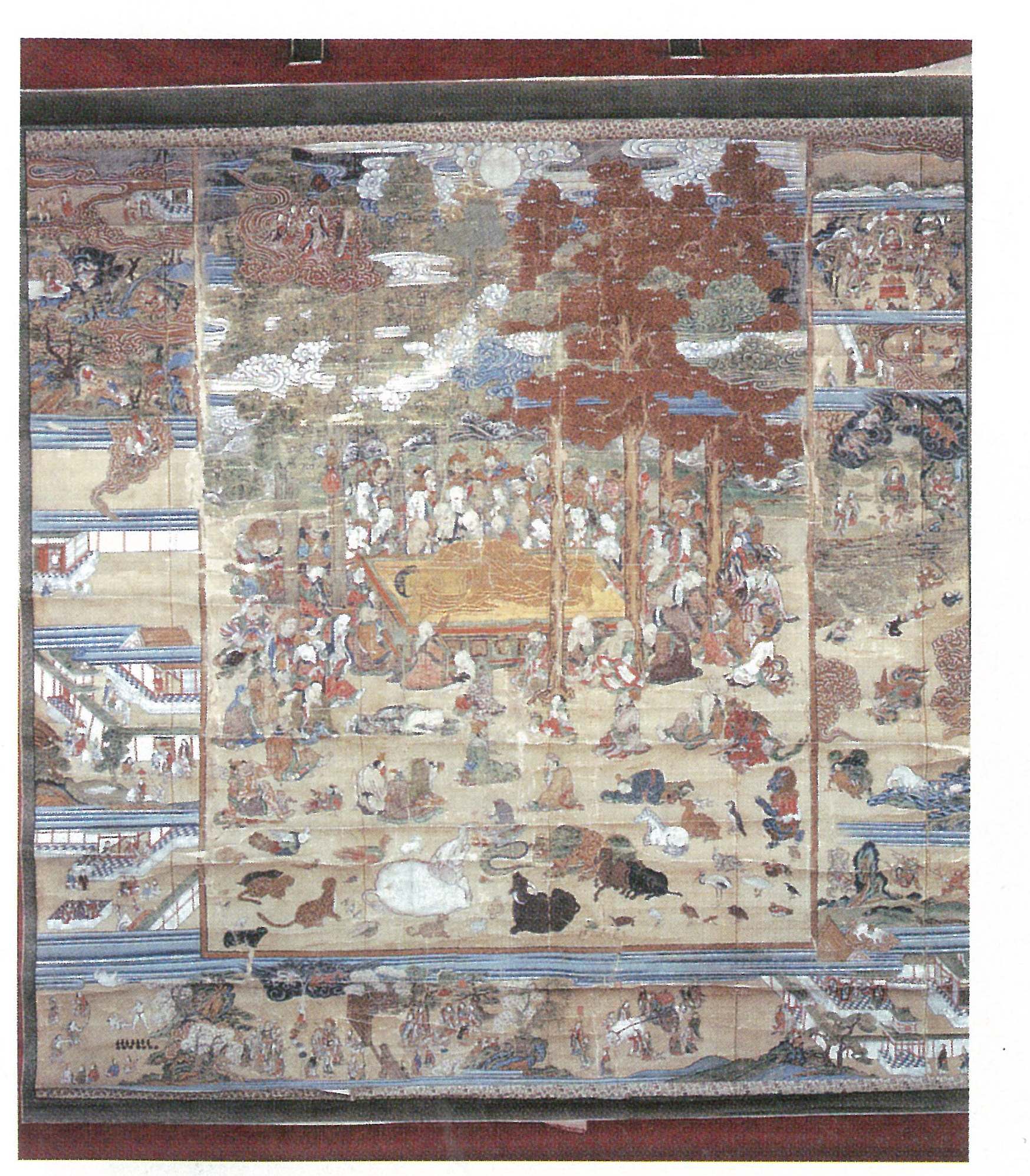

涅槃図

| 指定年月日 | 平成元年9月1日 |

| 所在地 | 阿久比町大字卯坂字英比67 |

| 所有者または管理者 | 洞雲院 |

坂部城主 久松俊勝の祖父 久松定益より寄進されました。永正3年(1506)5月表替えの裏書も現存しています。

十六羅漢図

| 指定年月日 | 平成元年9月1日 |

| 所在地 | 阿久比町大字卯坂字英比67 |

| 所有者または管理者 | 洞雲院 |

作者は室町時代の画家 吉山 明兆で、永正7年(1510)に坂部城主 久松俊勝の父 久松定義より寄進されたものです。

金唐紙

| 指定年月日 | 平成12年12月28日 |

| 所在地 | 阿久比町大字宮津字宮本29 |

| 所有者または管理者 | 熱田社 |

日本画の四条派岡本茂彦に師事した阿久比出身の農民画家 新美東谷の作品です。八面の襖に秋祭りの情景が描かれています。

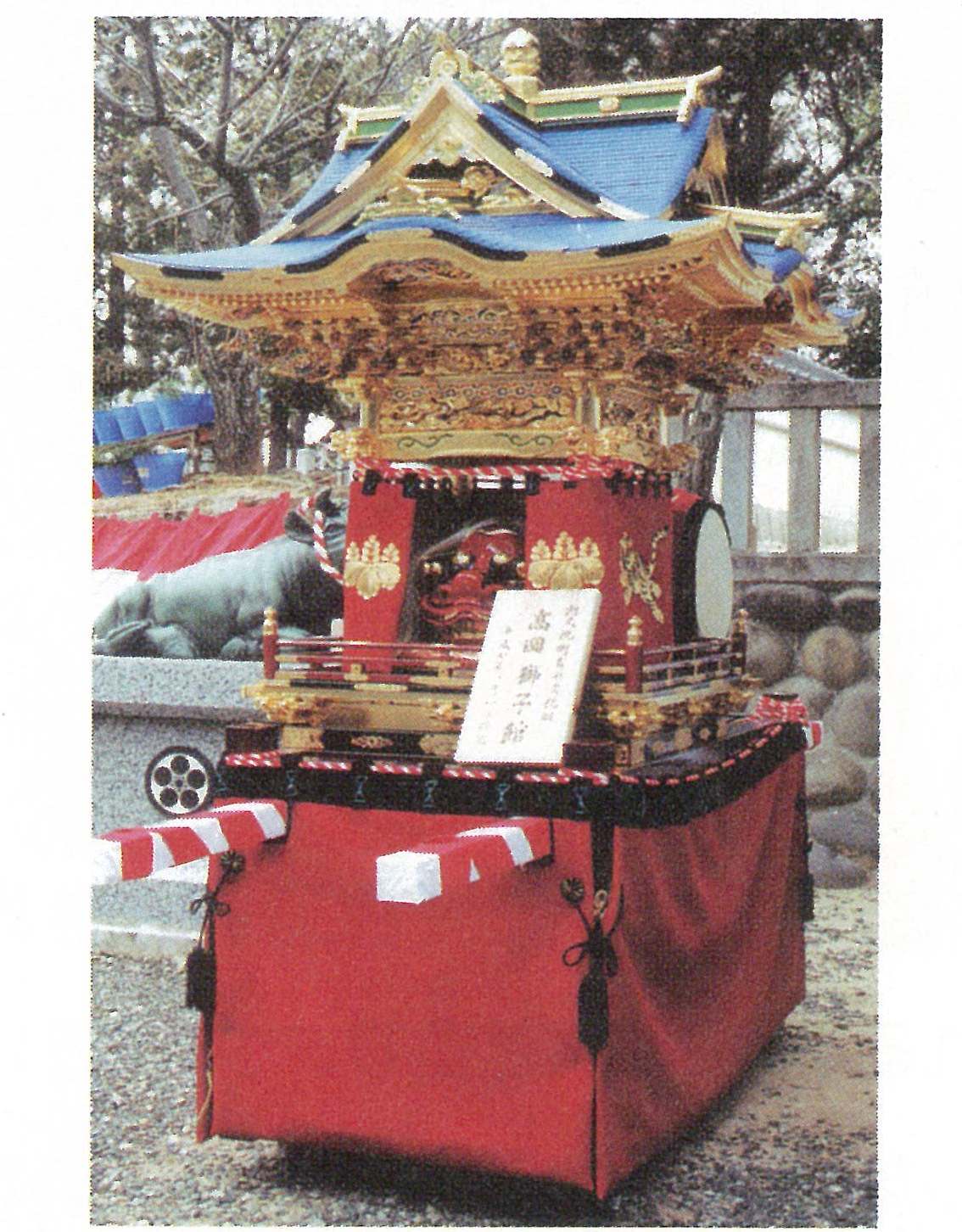

高岡獅子館

| 指定年月日 | 平成7年1月4日 |

| 所在地 | 阿久比町大字矢高字三ノ山高16 |

| 所有者または管理者 | 大字高岡区長 |

製作年代は江戸時代終わり頃です。形態は四方向に切破風屋根を持つ入母屋造りで、獅子舞奉納に使用していました。

【高岡天満社例祭】

開催日:毎年4月の第1日曜日

場所 :阿久比町大字高岡字三ノ山高16

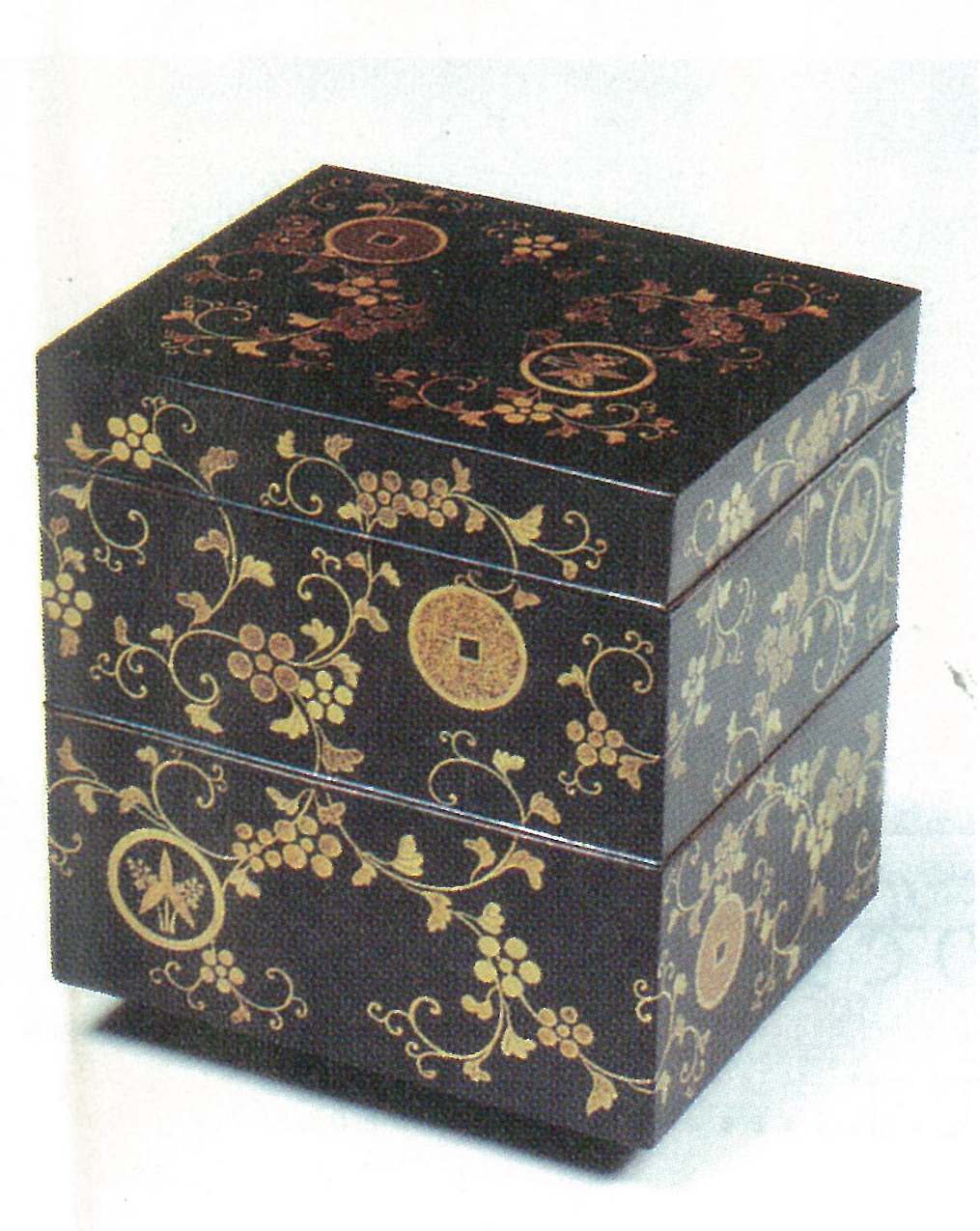

重箱

| 指定年月日 | 平成元年9月1日 |

| 所在地 | 阿久比町大字卯坂字英比67 |

| 所有者または管理者 | 洞雲院 |

於大の方が愛用した調度品の一つで、水野氏から久松氏へ輿入れの際に所持したものです。装飾には水野氏と久松氏の両家紋があしらわれています。

北原天神法楽連歌

| 指定年月日 | 平成6年4月1日 |

| 所在地 | 阿久比町大字白沢字北根3 |

| 所有者または管理者 | 八幡社 |

元禄3年(1690)に宮津の新海淳武が造営遷宮を行ったときに、京都北野の連歌師に連歌千句を詠んでもらい、自分の句も詠みこみ奉納したものです。(2巻~10巻)

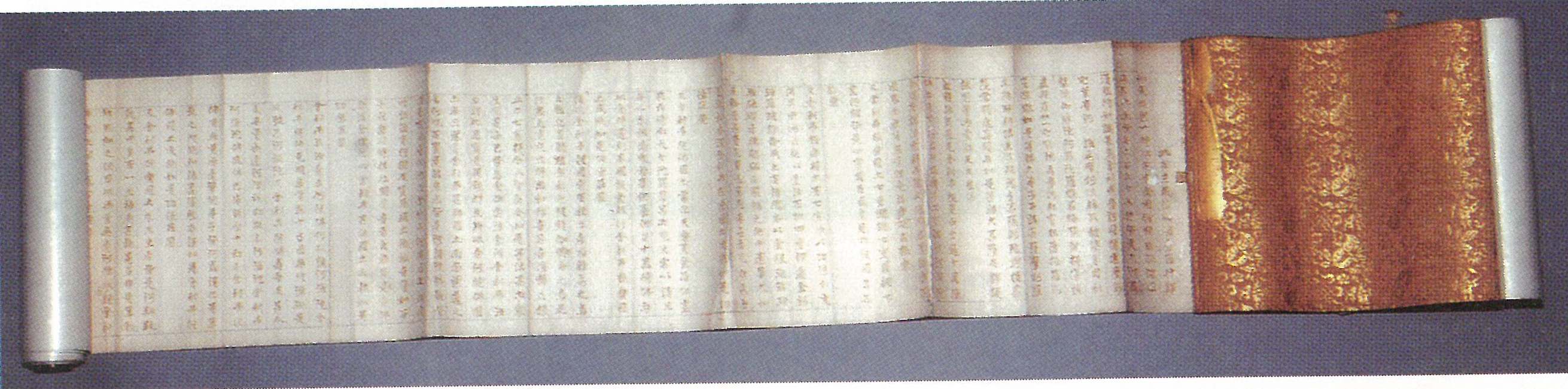

血書阿弥陀経

| 指定年月日 | 平成元年9月1日 |

| 所在地 | 阿久比町大字卯坂字英比67 |

| 所有者または管理者 | 洞雲院 |

徳川家康の生母於大の方が、我が子の武運長久を願い、坂部城内において血書したものです。

香合

| 指定年月日 | 平成元年9月1日 |

| 所在地 | 阿久比町大字卯坂字英比67 |

| 所有者または管理者 | 洞雲院 |

於大の方が愛用した香合です。堆黒と呼ばれる器に漆を塗り、文様を浮彫りにした彫漆技法が施されています。中国宋時代のものです。

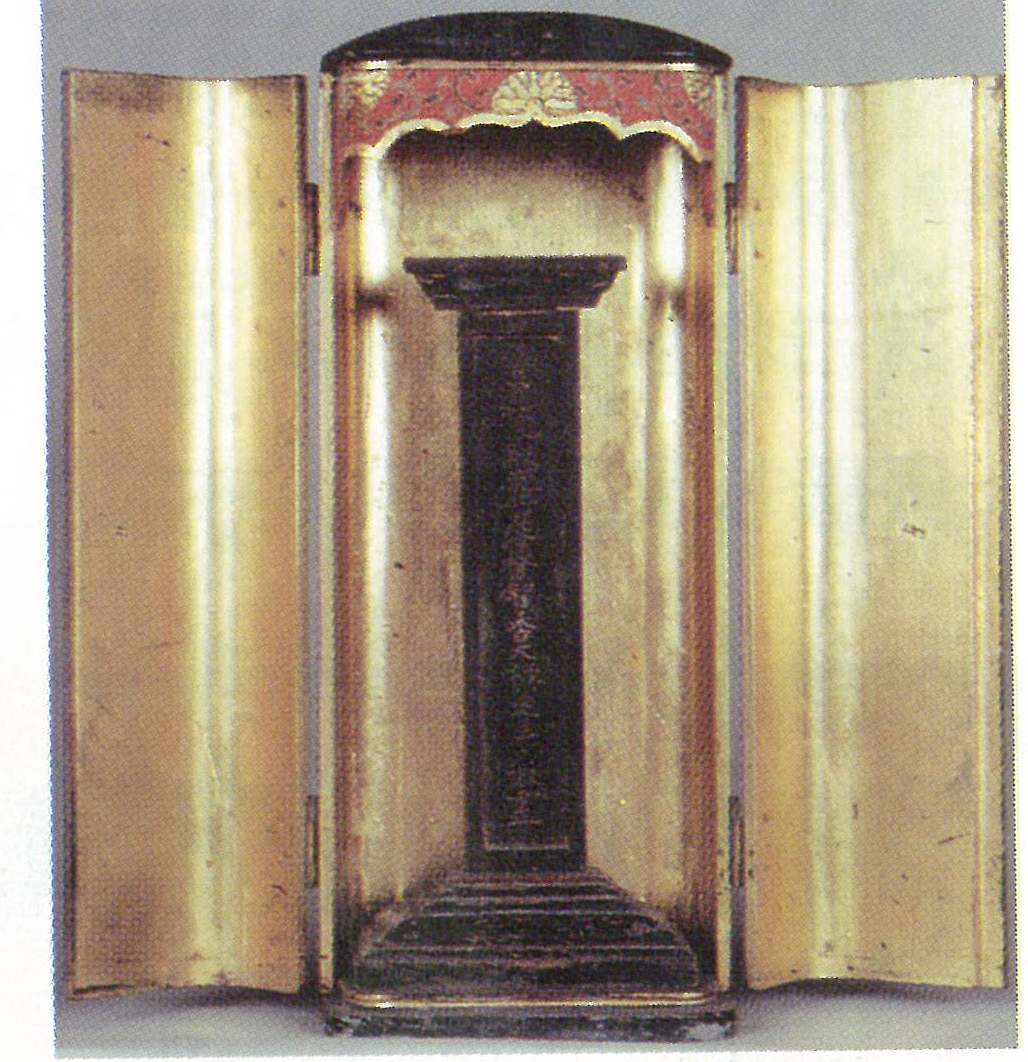

於大の方位牌

| 指定年月日 | 平成元年9月1日 |

| 所在地 | 阿久比町大字卯坂字英比67 |

| 所有者または管理者 | 洞雲院 |

京都伏見城で75歳の生涯を閉じた於大の方の遺髪塚を建立する際、御霊屋に納められた位牌です。慶長7年(1602)8月28日の没年月日が記されています。

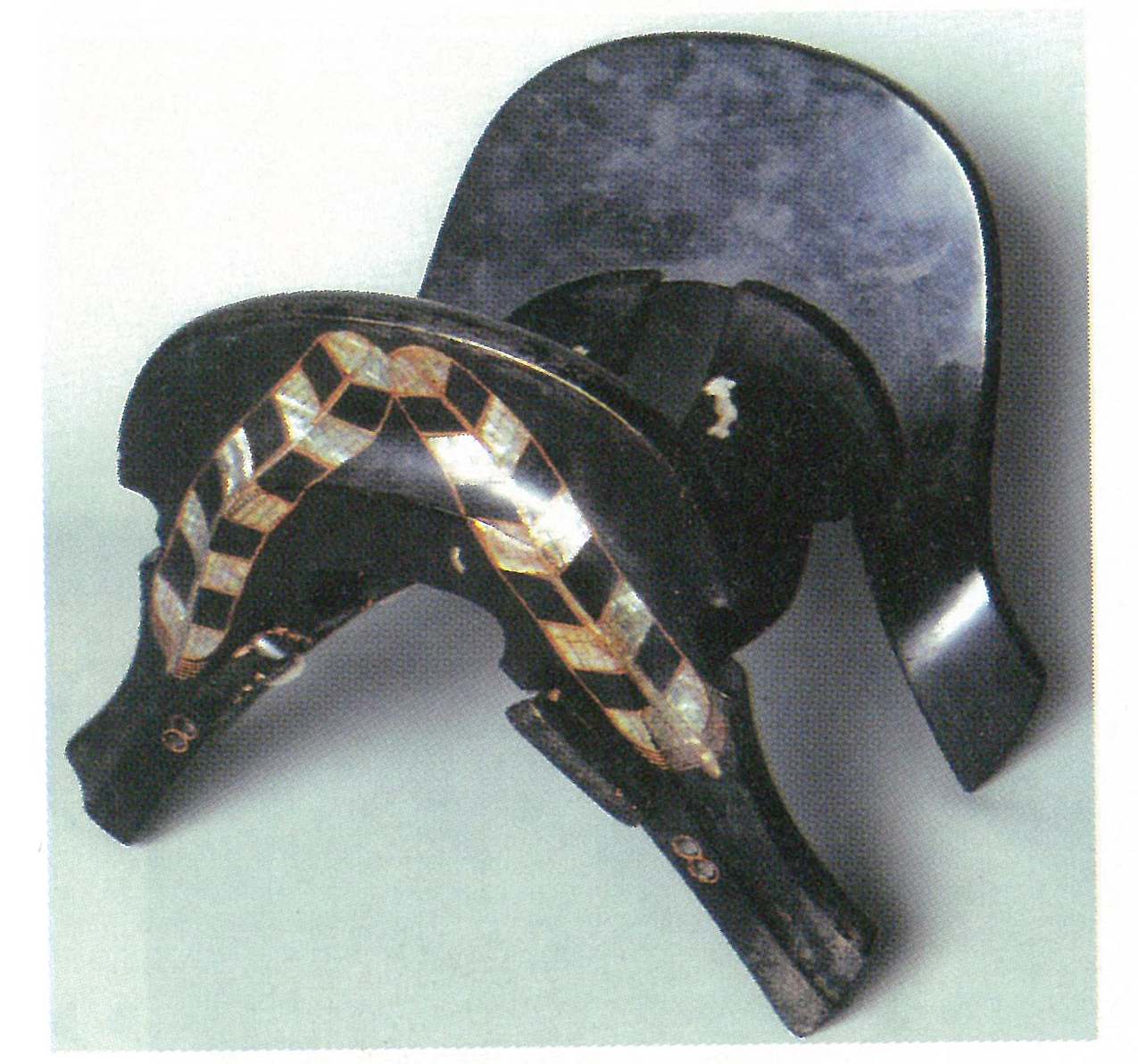

鞍

| 指定年月日 | 平成元年9月1日 |

| 所在地 | 阿久比町大字卯坂字英比67 |

| 所有者または管理者 | 洞雲院 |

於大の方の夫 久松俊勝が使用したもので作者は不明です。

貝殻の光沢のある部分を薄く削って装飾された細工が施されています。

蓮水鳥図

| 指定年月日 | 平成元年9月1日 |

| 所在地 | 阿久比町大字卯坂字英比67 |

| 所有者または管理者 | 洞雲院 |

坂部城主 久松俊勝の父 久松定義より寄進されたものです。作者は不明ですが平安時代から室町時代の唐画と呼ばれる渡来画です。

長頸三筋壺

| 指定年月日 | 平成21年4月23日 |

| 所在地 | 阿久比町大字卯坂字殿越50 (阿久比町立中央公民館) |

| 所有者または管理者 | 阿久比町 |

平成19年12月に、土地開発事業に伴い宮津板山F古窯址で出土しました。

形体は、器高23.6センチメートル、口径7.2センチメートル、胴径16.8センチメートル、底径9.1センチメートルの長頸型の壺で、肩部から胴部にかけて沈線が三本引かれ、色調は上部が赤茶色、下部が灰色、上部には白茶色の自然釉がかかっています。製作は、平安時代末期の常滑焼2型式と推定されます。

坂部獅子館

| 指定年月日 | 令和2年9月16日 |

| 所在地 | 阿久比町大字卯坂字八神52 |

| 所有者または管理者 | 大字坂部区長 |

製作年代は江戸時代後期の頃です。館の構造は基台が正方形で、四隅に胴柱が立ち上がり四方向に開口しています。

【坂部八幡神社春季例大祭】

開催日:毎年4月の第3土曜・日曜日

場所 :阿久比町大字卯坂字八神52

町政へのご意見

町政へのご意見 阿久比町について

阿久比町について

やさしい日本語

やさしい日本語 ふりがな

ふりがな

くらし・手続き

くらし・手続き 子育て・教育

子育て・教育 健康・福祉・医療

健康・福祉・医療 文化・スポーツ

文化・スポーツ 事業者向け

事業者向け 町政情報

町政情報