横松大工に萩左官、宮津さかろく

〜その2「萩左官」の話〜

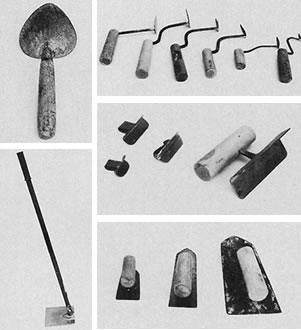

左官道具 |

左官は、古くは「壁大工」「壁塗り」と言われていました。「萩左官」と言われるように、萩には昔から左官業を営む人が多く存在しました。

大正時代から昭和初期にかけては、左官の仕事が少なくなり、阿久比町に定住して左官の仕事をする人が減少しました。

左官の修行は学校を卒業してから12歳か14歳で弟子入りする場合が多く、親方は自分の身内か知り合いの息子など身元のしっかりとした者しか弟子に取りませんでした。これは「棒折れ」と言われる年季が明けるまで辛抱できなくて修行の途中で家を飛び出す人がいては困るためです。阿久比町には弟子を取るような大きな左官はいなかったので、よその地で修行する場合が多かったようです。

弟子入りしてから1年から2年は山から持ってきた土を選別し、わらをもんで土を混ぜる土づくりを行いました。徐々に荒壁塗り、中塗り、上塗りと修行を積み、弟子入りから5年くらいで一応仕事がこなせるようになると、年季が明けました。

弟子の生活は親方の家に寝泊りし、お金は小遣い程度しかもらえませんでした。食事は食べさせてもらえますが「兄弟子より早く寝るな」「兄弟子より早く起きろ」「味噌汁は冷たくなってから食べろ」が習慣となっていたようです。

次回は「宮津さかろく」についてです。

(参考 阿久比町誌資料編8) |