2016.10.15

広報あぐい トップ » トピックス(1)

![]()

| □問い合わせ先 | 防災交通課 | TEL (48)1111(内1209) |

町では、「スコップ一本 救命活動」を合言葉に、一家に一本、スコップを備える運動を進めています。ここでは、災害時におけるスコップの使用例を紹介します。

災害時は、足場の悪い状況で長時間にわたる作業が必要です。

縦方向の場合は、写真①のように刃の柄の部分に足をかけ、体重を乗せて押し込みます。

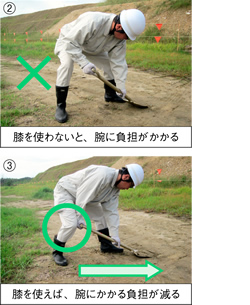

横方向の場合は、写真②のように腕のみでスコップを使い続けると、すぐに筋肉が張って作業の継続が困難になります。そこで、写真③のように持ち手部分を膝に当て、膝を使って押しこむようにすると、腕への負担が軽減されます。

スコップは、素手で扱うのが危険ながれきなどの撤去だけでなく、ジャッキがない場合でも倒壊した家屋の下敷きになっている人の救出作業に利用できます。

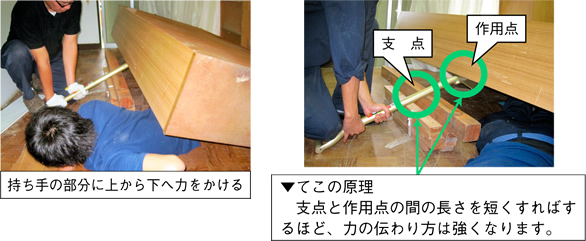

(1)下敷きになっている人に声を掛け、状況を聞き取り、かぶさっているものの下へスコップを差し込みます。

(2)スコップを使い、てこの原理を利用して、かぶさっているものを持ち上げます。

(3)できた空間に角材などを入れて支えます。

※(1)〜(3)の作業を繰り返し、救出可能な高さを確保します。

熊本地震では、ドア枠が簡単に変形し、素手での開閉が困難なケースが多数発生しました。住民は、普段、農業用として使用しているスコップをすき間にねじ入れ、ドアをこじ開けました。

また、破損した瓦の撤去や集積、震災後の豪雨に対する土のうや素堀水路づくり、家屋内や道路側溝の泥の除去などにスコップは役立ちました。

熊本地震の被災地では、屋根に被害を受けた住宅の雨漏りを防ぐため、ブルーシートを張って対応しました。そのシートを押さえるのに、土のうを使用しました(写真参照)。また、土のうは避難所などで使用するテントの重しとしても利用されました。

災害などに備え、スコップと併せて土のう袋も準備しておくと安心です。屋根の押さえなど、屋外で長時間土のうを使用する場合、袋が劣化して破れる恐れがあります。土のう袋を二重にして使う、UV対応の土のう袋を使うなどの工夫をすると良いでしょう。

| (1) | 土のう袋を用意します。(横約50センチメートル、縦約60センチメートルの大きさで、上部に締めて閉じるひも付き) |  |

|

| (2) | 二人一組になり、土のう袋にスコップ5~7杯(袋の約6~8割ほど)の土を入れます。 |  |

|

| (3) | 袋の端のひもを引いて、袋の口を絞ります。(絞る前に土の量を確認しましょう。) |  |

|

| (4) | 絞って長くなったひもで、袋の口のまわりを3~4回まわして軽く締めます。 | ||

| (5) | まわしたひもの内側に、ひもの先を下から上へ通して締めます。 |  |

|

防災行政無線情報は電話でも防災行政無線が聴き取りにくい場合はTEL (48)7030へ問い合わせてください。最新のメッセージを聴くことができます。 |

![]()

| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |