|

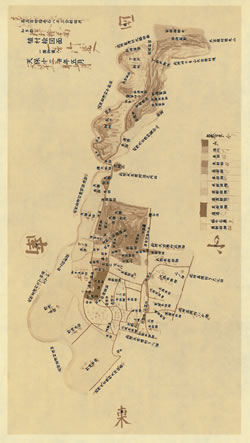

植村絵図(阿久比町誌資料編1村絵図解説書から)

阿弥陀立像の浮き彫りが見られる道標

菜の花に止まるミツバチ

|

今回は植村絵図を見ながらぶらり旅に出掛けた。

阿久比町誌村絵図解説書に、岩滑新田堺(半田市岩滑新田)に近い西長子に道標があり「右大の 左とこなべ」と刻まれ、上部に阿弥陀立像の浮き彫りがあるという記述がある。その“道標”探しから始めた。

村絵図では場所が確定できないため、現在の地図を片手に西長子付近を探索。とりあえず道があるところを歩いてみる。それらしきものは見つからない。半ばあきらめかけ、私が「あの家を訪ねて聞いてみようか」と友人に話しを持ちかけると、彼は突然「あ、あ、あの石、何ですかね」と、大声を出して前方を指差す。舗装されていない道路脇の草むらの中に隠れるようにして、膝丈くらいの高さの石を見つける。

石に付いている泥を手で払うと、解説書の記述どおり上部に阿弥陀立像らしき姿が現れ「右大の 左とこなべ」の文字も読み取ることができる。回り道をしたが探し物をようやく発見。

私たちの立っている位置からは、道標の示す場所に行ける道はない。かつて道先案内役を務めた道標に彫られた“仏さん”の顔は、どこか寂しそうな表情に感じ取れた。「お疲れさま」と声を掛ける。

次に村絵図に「権現」「神明」と記された東の方へと向かう。陽気はまさに春。道沿いの菜の花にはミツバチが止まり、西洋タンポポの周りを白いチョウが飛び回っている。「権現」とあるのは現在の五郷社。新美南吉の童話作品に出てくる「ごんぎつね」がすんでいた森でもある。地元の人は「権現さん」と呼んでいる。

長い石階段を上り森の中へ進む。鳥たちのさえずりが聞こえる。土手にはつくしが生えている。家族へのみやげにとつくしを採り、ティッシュペーパーに包んでかばんにしまう。

五郷社を後にして「神明」とある現在の神明社の方へと歩く。わずかな距離の間に2つ神社がある。両方とも高台に境内があり、そこから眺める矢勝川沿いの景観は素晴らしい。

今日は“つくし”というみやげができた。妻に卵とじでも作ってもらい、晩酌をしながら旬の味を楽しもうと思う。(結局、つくしのはかま取りは私の仕事となった。) |