|

|

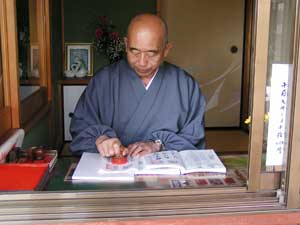

| 朱印を押す住職 |

| |

4月2日(土)くもり

前回は役場から北側に位置する弘法寺3カ所を巡った。今回は南側に位置する2カ所を前回同様、友人を誘ってぶらり旅に出かけた。

今年は桜前線の北上が少し遅いのか、出発地点の役場の桜は、つぼみがようやく膨らみかけている。来週には満開の花を咲かせてくれるだろうと期待をしながら、第16番札所椋岡地区の平泉寺に向かった。

県道を南下する。“弘法さん参り”の白い衣装を身に付けたグループを乗せたタクシーが横を通り過ぎて行く。

10分ほど歩くと「平泉寺」と書かれた大きな看板と寺の屋根が、道路の東側に見えてきた。

目的地に到着。西側の入り口から境内に足を踏み入れると、読経の声が聞こえてきた。車が本堂の前に置かれ祈とうが行われていた。

本堂前に教育委員会が作った平泉寺を説明する札があったので、立ち止まり読み返した。

源頼朝が野間の里に父義朝の墓参りの帰途にこの寺を訪れ、眺めた中秋の名月がとてもすばらしかったことから、「月の明らかなるに過ぎる何も無くさえ渡れば、円月坊と称すべし」と命じ、坊内を円月坊というようになった。と記されている。その場所から空を眺めた。くもり空だった。

境内南の表門横に鐘楼がある。入母屋造りの立派な屋根の下には、大きな鐘がつり下げられ、地上から少し高くなっているこの場所から見る月もすばらしいのだろう。上ってみた。東前方には東部地区の町並みを一望することができる。なかなかの絶景だ。

いつものように奉納経に朱印を押してもらい、住職に寺を案内してもらった。

この寺には、県指定文化財の3体の仏像がある。

客殿には阿弥陀如来がずっしりと座っている。廊下を渡り本堂に入れてもらった。黒光りをした毘沙門天立像が目に飛び込んできた。こちらをにらんでいるようではあるが、よく顔をのぞきこむと立派な顔立ちである。

その横には本尊が安置されている厨子がある。本尊の不動明王立像は秘仏となっている。

「文化庁の調査の際、一度だけ開帳したことがあります。本尊さんの顔はイメージと違い、不安感のない、柔和でやさしい顔でした」と住職が話してくれた。

別れ際に「後世にこの貴重な仏様たちを残していかなければならない。地震や火事からいかに守っていくか、毎日頭を悩ませていますよ」と真剣な表情で語っていたのが印象的だった。

次回は観音寺です。

(参考資料 阿久比町誌・阿久比の寺院、あぐいのあゆみ、広辞苑) |