横松大工に萩左官、宮津さかろく

〜その1「横松大工」の話〜

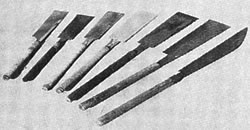

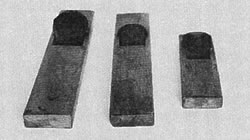

大工道具 |

江戸時代の書物「尾張徇行記」には、今から約180年前、阿久比には大工が26人ほどいたと記されています。その内訳は横松村が20人、卯之山村に6人ほどとなっています。

なかでも、横松村は当時の世帯数が35戸(177人)からすると、いかに大工の割合(約7人に1人が大工)が多いか理解できます。

半田・乙川・亀崎をはじめ三河方面にも出掛け「横松大工」と呼ばれ、技術は高く評価されていました。

特に宮大工には岸幕家と江原家の2つの家系があり、社寺や山車を多く造りました。ほかにも横松には、山本家と伊串家などの大工の家系がありました。

町内では仕事が少なかったために、横松大工の多くが主に外に出て活躍しました。例えば、山車では武豊の大足組蛇車が寛政8(1796)年に岸幕善兵衛によって造られました。文政9(1826)年には半田の亀崎中切組山車が、岸幕善次郎と江原庄蔵によって造られたといわれています。

山車以外ではこの地方の神社建築にも多くかかわり、乙川八幡社は岸幕善兵衛、乙川八幡社拝殿は明治13(1880)年に岸幕善之助によって造られました。角岡(現阿久比町椋岡)八幡宮は江原庄蔵、武豊の堀田稲荷拝殿は江原新助によって造られています。

地元の横松神明社の棟札には山本八兵衛・江原新助・杉浦傳吉・岸幕善兵衛の銘が確認されています。

「横松大工」は山車や神社をはじめたくさんの仕事を現在に残しています。

次回は「萩左官」の話を紹介します。

(参考 阿久比町誌資料編8) |